Les haptènes que nous respirons

Nous savons que les haptènes d’origine humaine sont expulsés à l’extérieur de l’organisme, et nous les retrouvons donc dans l’air que nous respirons.

Imaginons que l’air est un océan qui entoure notre planète.

Dans l’atmosphère, il y a environ 5,15 × 10¹⁸ kg d’air.

Au niveau de la mer, dans un mètre cube, il y a environ 1,2 kg d’air.

Un organisme humain expulse par les poumons environ 0,55 kg d’eau par 24 h si la température ambiante est modérée.

Un organisme humain sécrète par la peau environ 0,45 kg de sueur par 24 h.

Pendant la canicule, la transpiration augmente et la quantité de liquides biologiques émis hors de l’organisme peut atteindre 0,9 kg par heure.

En même temps, ce sont les haptènes transportés par la sueur qui se dispersent dans l’air.

La concentration d’haptènes est la plus grande à proximité du corps qui les expulse.

Les haptènes présents dans l’air expiré par un individu peuvent pénétrer dans les poumons et le sang d’un autre individu, ce qui risque de provoquer les réactions suivantes :

- Blocage d’anticorps

- Production de complexes immuns

- Recouvrement des érythrocytes / hémagglutination passive

- Hémolyse

- Destruction de diverses protéines

- Sensibilisation aux haptènes d’origine humaine

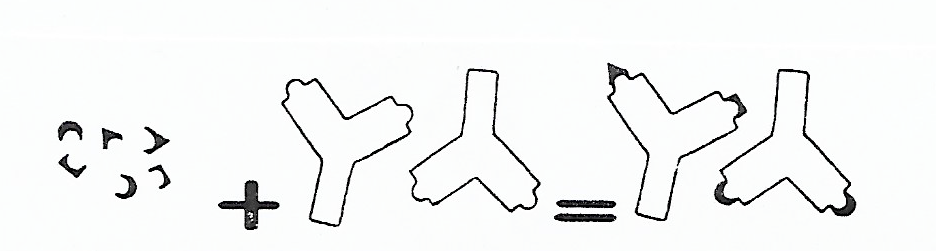

Blocage d’anticorps

Les haptènes simples, qui ont un seul déterminant antigénique, peuvent se lier aux anticorps, en bloquant ainsi leurs sites de fixation (Fig. 1).

Un anticorps lié à un haptène perd ses qualités défensives et cesse de remplir son rôle.

Conséquences possibles (similaires aux effets secondaires d’un traitement immunosuppresseur) :

- Baisse des défenses immunitaires

- Développement de cancers malins

- Effet tératogène

- Renouvellement des cellules sanguines altéré

- Apparition d’infections bactériennes, virales et de mycoses

- Allergies

- Troubles du système digestif

Fig. 1 : Haptènes simples A + anticorps anti-A = blocage d’anticorps

Fig. 1 : Haptènes simples A + anticorps anti-A = blocage d’anticorps

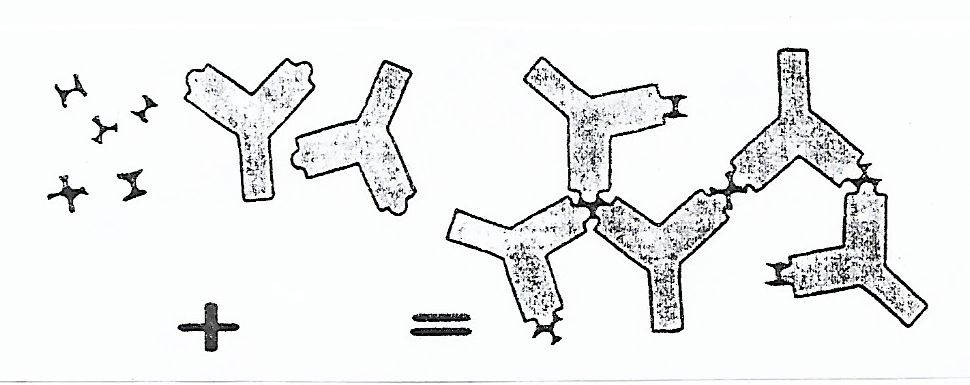

Production de complexes immuns

Les haptènes complexes ont deux ou plusieurs déterminants antigéniques.

Ils peuvent se fixer à deux ou trois anticorps (mais pas plus, faute de place).

De gros amas se forment alors, appelés complexes immuns, capables de :

- traverser les parois du système circulatoire,

- s’accumuler dans les glomérules rénaux,

- causer des artérites,

- détruire diverses cellules.

Les complexes immuns sont à l’origine de maladies telles que :

- Cancers

- Inflammation des glomérules rénaux

- Polyarthrite rhumatoïde

- Sclérose en plaques

- Maladie de Behçet

- Autres maladies auto-immunes

Fig. 2 : Haptènes complexes A + anticorps anti-A = complexes immuns

Fig. 2 : Haptènes complexes A + anticorps anti-A = complexes immuns

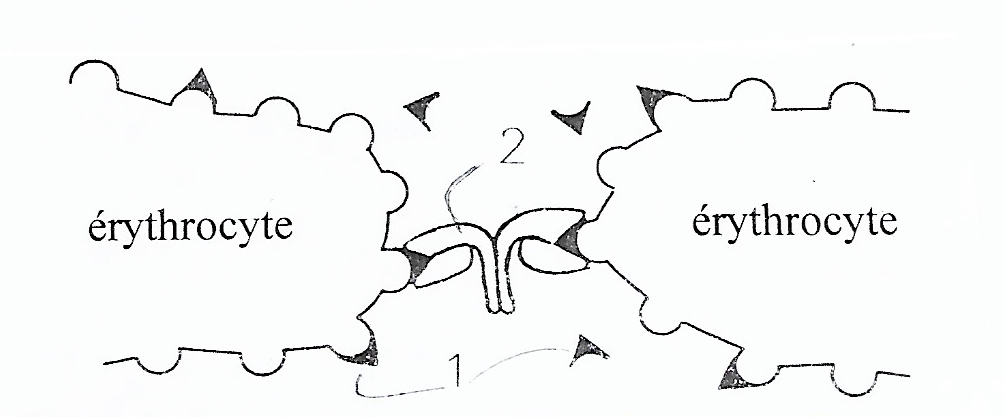

Recouvrement des érythrocytes

Les haptènes peuvent se lier aux membranes érythrocytaires : c’est le phénomène de recouvrement des érythrocytes (ou transformation de groupe Lewis).

- Ce phénomène est observé in vitro et in vivo.

- Les érythrocytes dépourvus d’antigènes Lewis (Le a-b-) peuvent acquérir le caractère Le(a+) ou Le(b+) après contact avec le sérum d’un individu porteur.

- De même, les érythrocytes du groupe sanguin 0 peuvent être transformés au contact du sang d’un individu A ou AB.

En conséquence, la présence simultanée d’anticorps spécifiques peut provoquer une hémagglutination.

- Les amas d’érythrocytes gênent la circulation sanguine et l’oxygénation des tissus.

- Un manque d’oxygène dans le cerveau peut causer : malaises, maux de tête, nausées, irritabilité, etc.

- Les anticorps de type IgM provoquent le plus souvent l’hémagglutination. Les IgG n’agissent ainsi que si le potentiel zêta des érythrocytes est bas (rare).

Fig. 3 : Haptènes simples (1) recouvrent les érythrocytes. Un anticorps (2) agglutine les érythrocytes transformés.

Fig. 3 : Haptènes simples (1) recouvrent les érythrocytes. Un anticorps (2) agglutine les érythrocytes transformés.

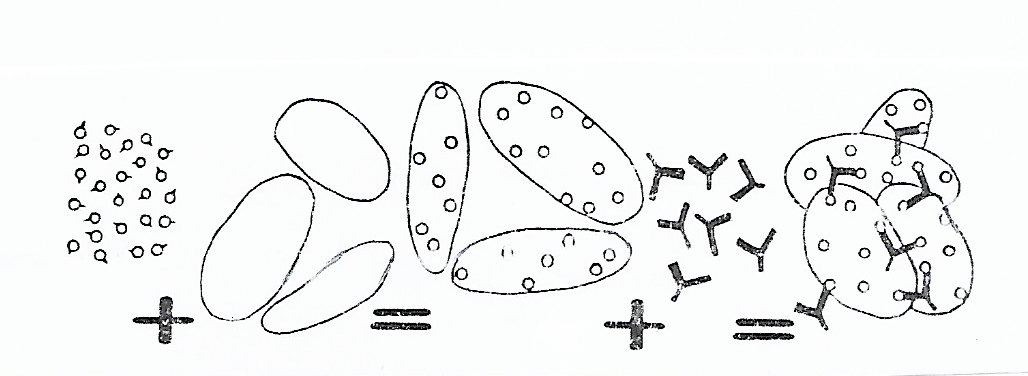

Fig. 4 : Exemple d’haptène B : haptènes B + érythrocytes = recouvrement ; anticorps anti-B = hémagglutination

Fig. 4 : Exemple d’haptène B : haptènes B + érythrocytes = recouvrement ; anticorps anti-B = hémagglutination

Hémolyse

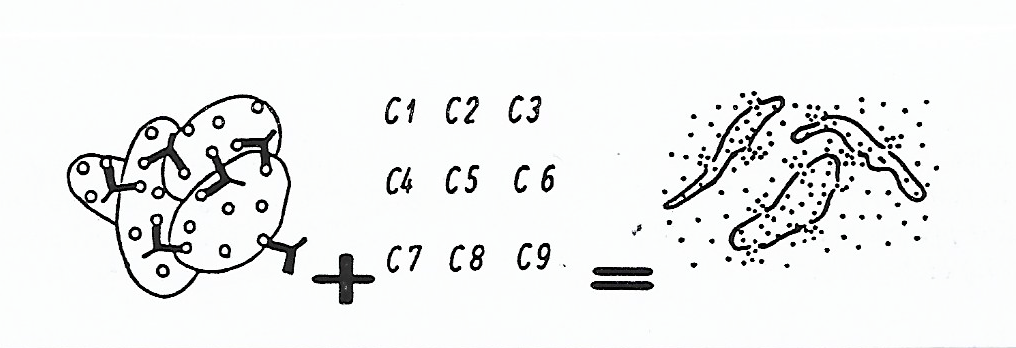

L’hémolyse est la destruction des membranes érythrocytaires (Fig. 5).

Elle peut résulter de l’hémagglutination passive, où les membranes sont détruites au niveau des liaisons protéine-haptène-anticorps.

Certaines protéines du plasma sanguin, appelées complément (C1–C9), participent à cette destruction, qui libère l’hémoglobine.

Cela peut entraîner des symptômes d’anémie.

Fig. 5 : Érythrocytes agglutinés + complément (C1–C9) = hémolyse

Fig. 5 : Érythrocytes agglutinés + complément (C1–C9) = hémolyse

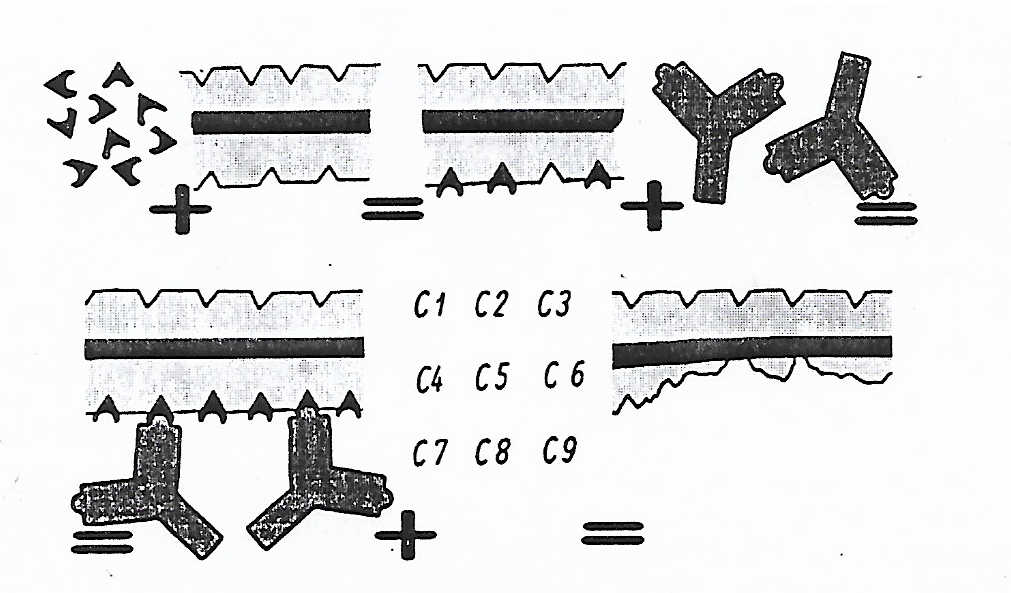

Destruction de diverses protéines

Les haptènes favorisent non seulement l’agglutination des érythrocytes, mais peuvent aussi endommager d’autres cellules, y compris celles de la myéline des neurones.

- La myéline recouverte d’haptènes devient antigénique.

- Si des anticorps correspondants sont présents, ils forment des complexes myéline-haptène-anticorps, détruits ensuite par le complément (C1–C9).

Ce mécanisme est impliqué dans l’étiologie de la sclérose en plaques.

Fig. 6 : Haptènes + myéline = myéline recouverte + anticorps + complément (C1–C9) = destruction de myéline

Fig. 6 : Haptènes + myéline = myéline recouverte + anticorps + complément (C1–C9) = destruction de myéline

Sensibilisation

Les haptènes étrangers seuls ne déclenchent pas la production d’anticorps.

Mais, en se fixant sur les protéines, ils modifient leur antigénicité.

- Les protéines transformées deviennent immunogènes.

- Elles induisent la production d’anticorps par l’organisme.

Cette réaction immunitaire est appelée sensibilisation.

Elle peut mener au développement d’une allergie aux haptènes humains, après des contacts répétés.